“门”后的英雄 抗疫脚步不停歇——哈尔滨铁路科研所科技有限公司门式测温仪研发纪实

来源: >发布时间:2020-03-24 作者:

3月5日,得到门式红外线测温仪通过黑龙江省药监局鉴定的通知时,50岁的哈尔滨铁路科研所科技有限公司技术总监张瑜峰面色平静,只是从他微微颤动的手指上,依然能察觉他内心的激动。

对于张瑜峰和他的门式测温仪团队来说,这张鉴定书来之不易,这个门式测温仪,更来之不易。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,中国铁路哈尔滨局集团有限公司坚决落实黑龙江省委省政府各项防疫措施,在管内各车站严格开展测温筛查工作,实践中单纯依靠人工测温效率低,精准度低,亟需配备反应速度快、准确度高的测温设备。

张瑜峰和他的门式测温仪团队临危受命,连续42个夜晚不眠不休,每每在临近成功时又因为一个变化前功尽弃,一次次推翻重来,一次次焦灼等待,一场研发过程,就像一场灼心磨练。

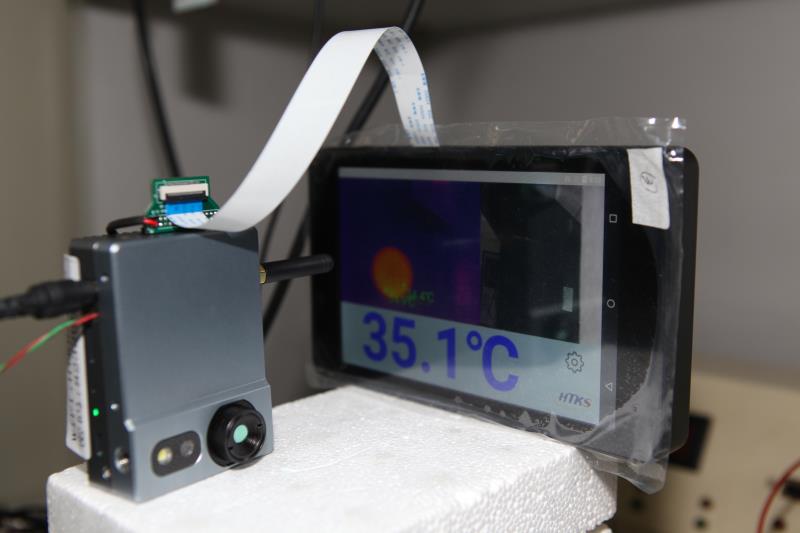

如今,这台由哈尔滨铁路科研所科技有限公司研发的门式红外体温测量仪填补了黑龙江省门式测温仪生产的空白,在川流不息的人群中,守住抗疫战线。

硬件研发:“翻箱倒柜,4天造出4台样机”

如果没有这场疫情,这个春节假期,他们应该是阖家团圆,但1月22日,一则开展研发红外线测温仪的通知,又让他们赶到单位,一忙就是40多天。

“在最短的时间内,研发出一款误差率低,反应速度快,便于安装的测温装置。”接到命令,张瑜峰觉得肩上一沉。

当晚,在这间不足20平方米的办公室,从七台河老家连夜开车回来工程师马庆春,从阿荣旗赶回来的唐成军,11双手有力的握在了一起,研发团队正式成立。

红外线测温他们并不陌生,相反这是他们的拳头产品,哈尔滨铁路科研所科技有限公司自1986年起研发红外线测温装备,一直应用在为机车车轴测温探测工作中,经过30多年的完善,技术早已成熟。但是,测轴承和测人不一样,最大的区别在于测温精度,测车轴温度范围在400摄氏度,误差在3度,这样的误差数值在庞大的轴温检测范围中不算什么,但是行业标准中对人体测温误差要求则是±0.3度,远远达不到要求。

其实早在2003年非典时期,他们研发过一款红外线测温仪,但是受当时技术、设备所限,这款测温仪受环境温度影响大,而且反应速度慢,已经不能满足现在的需要。

时间紧迫,只能运用现在的技术和配件,尽快生产出产品。张瑜峰和同事们走进火车站,实地了解使用环境和客流通过速度,在心里默画了设计方案。

他们很快确定了红外测温仪和热成像测温仪两套研发方案,画好了图纸,但是他们却遇到了一个最大的难题,没有元件!

疫情期间,各厂家均已停产,快递、运输全部封闭,没有元件,这图纸就是废纸。

“从库里找,从别的设备上拆,能用上的零件都用上,不要考虑大小,不要考虑美观。”他们翻起了库房,拆起了其他设备上的零件,他们在各大电脑城里扫货,收集一切能用上的元件。

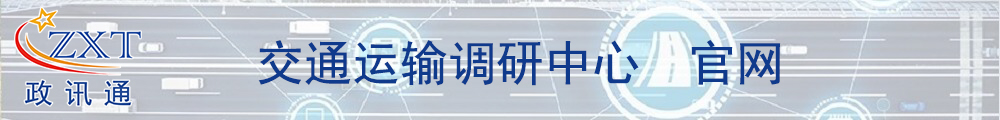

连续4天不眠不休,4台门式热成像测温仪样机出炉,由于元件大小不一,初代样机比设计方案大了一圈。

还来不及松口气,他们就开始对样机进行复杂环境试验和调试,而真正的研发攻坚,也才刚刚开始。

精度调试:“试验几千次,差一点就要全部重来”

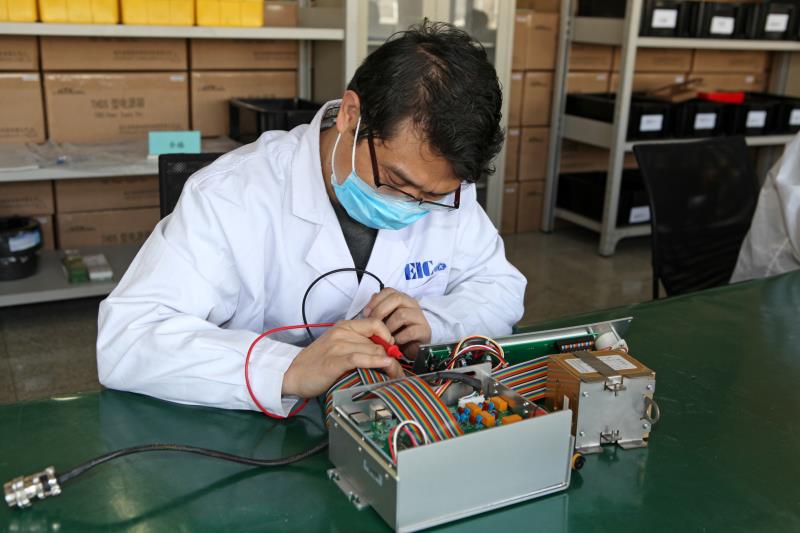

复杂环境试验和调试,就是测温精度调试,行业的人体测温精确度是±0.3℃,研发团队则要求控制在±0.2℃,为了得出准确的人体测温曲线,需要使用俗称为“黑体”的标准热源进行反复实验。一台最轻的“黑体”重约5斤,研发人员要举着“黑体”站在一台台门式测温仪下,测试不同温度。

28.0℃,28.1℃……一点点升到40.0℃,再一点点降回来,这样的过程要重复10次。10次当中,每一个温度都要完全一致,如果出现一次不符,之前的测试全部作废,全部推倒重来。

“那真是一场心理折磨,甚至说是炼狱也不足为过,眼瞅着前九次都成功了,最后一次,一个温度偏偏出了差错。之前所有的统计都得重来。”红外事业部副经理刘钦明说起这段经历时,感慨万分。

1月24日21时,张瑜峰和同事们已经连续测验了十几个小时,反复的举起放下,让他们胳膊酸麻,眼看着完成最后的检测,就可以得出精确的人体测温曲线了,可是这时36℃的实际温度与曲线却无法匹配。

“哪怕只有一个数字对不上,也只能全部重来。不然这只是研发试验,不能叫做产品,从实验转向生产要求批量生产的产品必须要有很高的一致性,这是我们的任务,也是公司的信誉。” 张瑜峰说。他们进行了近万组数据实验,才得出精确的人体测温曲线。

资质认证:“像得了一百分一样兴奋”

门式测温仪需要通过网络连接到手机、平板电脑等移动终端,因此,需要开发适合WINDOWS、安卓系统的软件。32岁的软件工程师邱琳琳已经连续工作10天,有时刚刚确定的软件方案又要立刻修改完善,电话里高级工程师王志宏焦急催促的话让邱琳琳急得直哭。

在软件研发进度最紧张的那段时间,几位软件工程师撑开折叠床就睡在单位,“累了倒下就睡,起来接着工作”,软件工程师李轶博笑称这叫“封闭开发”。而作为女同志的邱琳琳也常常忙到深夜才能回家,连家门前的小区保安都司空见习惯,甚至有一次邱琳琳回去的早了,保安都觉得诧异。

团队里的几位党员发挥了带头作用,最累的活交给自己。

样机需要不同环境温度测试,也需要用户反馈,张瑜峰和几位党员开着车,往返多趟,把门式测温仪搬到了现场进行测试,大区经理张立峰主动留下来,24小时盯守,记录测温仪的使用情况,及时将问题收集起来反馈给研发组。

经过10天的连续作战,他们向黑龙江省药监局正式申请医疗器材生产资质。3月4日,门式测温仪一次通过了检测,拿到了医疗器材注册证和医疗器材生产许可证。

“这是对我们研发能力和生产能力的一种认可,就像上学的时候期末考试得了一百分一样,很兴奋。”张瑜峰开心地形容说。

营销售后:“心里也害怕,只不过心照不宣没人说”

等待认证期间,元件缺乏的难题依然存在,热成像测温最重要的就是焦平面热成像组件,这些上海生产的元件现在成了紧俏物,只能少量购买。

在科研所的生产车间里,两台3D打印机成了主要的生产力量,一些门式测温仪上所用的托架等附属零件,都是这样一点一点打印出来的。

如今,随着全国推进复工复产,电子元件生产、运输渠道也逐步打开,他们对接了几个厂家,采取组件生产,原材料有了保证,设计向更精更好方向发展。

研发团队重新画了电路板,门式红外线测温仪、热成像测温仪也升级到了第三代,测温结构更加精巧,现在,红外线测温仪每周的生产能力达到50台。

部分通过试验的门式测温仪,投放在车站、学校、商场、企事业单位等客流较多的地点,疫情期间,红外事业部副经理唐成军就带人在现场安装调试设备。

“那时真是挺危险,新闻里每天播报确诊病例,火车站人又这么多,心里当然害怕。但是怕这个气氛影响大家,没人说出来,只想着快点把活干完。”唐成军说。

安装第一台热成像测温设备时,设备温度总是偏高,他们忙了12个小时,发现是门口的热风幕吹出的热风,在地面造成反射影响测温,最后在地上铺上地毯吸收热风,才解决了难题。

生产资质如期取得,生产能力也日益提高,可张瑜峰和他的研发团队却依然忙个不停。“现在热成像测温仪还在申请资质阶段,相关的配件还是供应不足,每天的测试调试还是一如既往,已投用的测温仪还要精心调试,疫情不过,这根弦就不能放松。”早春三月,冰雪初融,张瑜峰和他的同伴们依旧脚步匆匆。